宜興紫砂陶土礦源探究

解放前,紫砂陶土的開挖主要集中在大水潭附近,也就是所謂的正宗紫砂土在黃龍山。紫砂藝人對紫砂土的名稱也沒有確定的稱呼,統(tǒng)稱“野山紅泥,青泥,底槽青 等”,這是因為以前開挖時條件簡陋,像小煤窯的坑道式,只能容一個人通過,碰到“龍筋”時只能繞道開挖或回采,在黃龍山上留下了一個個小窟窿。由于開挖面 小,條件惡劣,接觸到的紫砂陶土品種少,即使碰到特殊的品種,量也很小。解放后四號井、五號井等較大的坑道使用,開挖量增多,但紫砂廠用泥時并不太區(qū)分。 上世紀(jì)90年代隨著“紫砂熱”的升溫,礦上開始細(xì)分礦源。現(xiàn)在采用的露天開挖,使得一些稀少品種大量出現(xiàn),其它地方如湖滏、長興也出現(xiàn)類似黃龍山紫砂泥礦 的原料,并得到大量的替代使用。

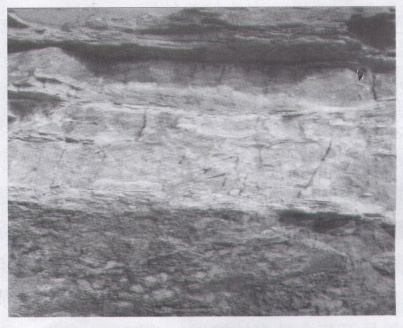

根據(jù)前人的研究及對照礦標(biāo),可以確定:紫砂陶土是甲泥礦層中的一個夾層,而甲泥是一種以紫色為主的雜色粉砂質(zhì)粘土,屬粉砂質(zhì)沉積巖。沉積巖形成于地表或接 近于地表,巖石顆粒經(jīng)過風(fēng)、流水、冰中的搬運,然后沉積于陸地、河、湖以及海洋環(huán)境:如海灘、三角洲、海底,通常其可以順層剝離,具有各種各樣的成層構(gòu)造 和層面構(gòu)造,而且一般含有化石。粉砂質(zhì)沉積巖中主要萬分是石英,其次是長石和云母。

由于地殼運動,構(gòu)造帶發(fā)生扭曲、斷裂,故而在開挖中成“穴狀”出現(xiàn)。古人由于科學(xué)知識的局限,只能嘆到:“出土諸土,其穴往往善徒,有素產(chǎn)于此,忽又他穴得之者,實山靈有以司之,然皆深入數(shù)十丈乃得。”

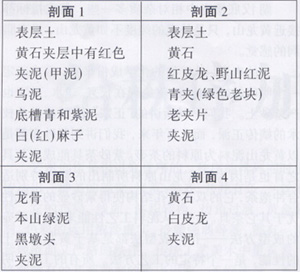

黃龍山現(xiàn)在一般礦源有以下一些叫法。(見附表)

一、 一般人們一直認(rèn)為本山綠泥是紫砂泥層中的夾脂,稱為“泥中泥”。現(xiàn)在根據(jù)采挖剖面我們知道,本山綠泥,是龍骨與黑墩頭之間的一層礦泥,而不是所謂紫 泥夾層。根據(jù)成分分析,其含鐵量較少,且以Fe離子為主,故其礦物呈暗綠色,燒成后呈黃色。由于其石英含量高,顏色淺,故礦物有油脂一樣的光澤屬于一種完 全解理礦物,其產(chǎn)量非常少,只有薄薄的一層。

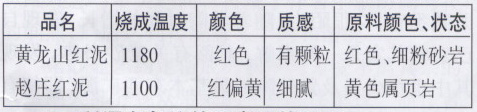

二、 黃龍山也產(chǎn)紅泥,在黃石的夾層中,雖量很少,但燒成溫度與普通紫泥一樣,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于趙莊紅泥(也就是平時我們所說的紫砂紅泥),且其表面質(zhì)感與紫泥完 全一樣。其工藝性能:可塑性、觸變性、干燥、燒成、收縮等也與紫泥大致相同。根據(jù)筆者小樣試驗,也適合用于手工拍打成型。這也解釋了為什么歷史上曾出現(xiàn)較 大造型的紅泥花壺。(根據(jù)藝人的經(jīng)驗,趙莊紅泥、川埠紅泥不適合做大件紅泥作品,只能做一些較小的類似于水平壺的作品。)

明周高起在《陽羨茗壺系》中說到天青泥“出自蠡墅,陶之變黯肝色”,而有些人認(rèn)為燒出來的茶壺顏色像天青色,才是天青泥的顏色。

根據(jù)與采礦人的交流,我認(rèn)為天青泥是紫泥中的一個品種,是龍骨上的一個夾層,只是較嫩而已。其依據(jù)是確實有象天蘭青顏色一樣的礦源出現(xiàn),其燒出來的顏色確 實呈暗紅色,也就是“黯肝色”;其二,泥料的稱謂一般都是開挖的人叫出來的,他們的文化素養(yǎng)決定他們不可能象文化人那樣浪漫,是比較直接,直觀,泥像什么 顏色,就稱什么顏色;其三,根據(jù)分析紫砂泥中顯色元素主要為鐵,含量較少的元素如錳、銅等燒成過程中不可能呈現(xiàn)近似天青的顏色。

四、 有關(guān)紫砂泥中“雜質(zhì)”說

紫砂礦屬粉砂質(zhì)沉積巖,以硅、鋁、鐵為主,尤其在紫泥中以石英、高嶺土、赤鐵礦和云母為主。前一段紫砂炒作中,臺灣收藏者在收藏的迷茫中無法確定紫砂茶壺 的真正價值,只能根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)來衡量一把壺的好壞。這其中包括泥料好壞——純度。在坯體上不能出現(xiàn)黑色雜質(zhì)、云母片(銀星)。為了適合消費者的口味, 泥料加工者發(fā)明了泥漿沖砂法,其實這是一個誤區(qū)。從紫泥泥料的組成成分中我們看出,真正的紫砂泥必須含有少量的云母(銀星閃點),偶爾也會出現(xiàn)黑色斑點, 黑色斑點是Fe或M n等金屬化合物的聚合不溶物,不出現(xiàn)這些特征反而說明此種原料不是手工磨制或正常機制的,而是用了泥漿沖砂法,或用其它含云母少的礦 源來替代的,是一種人為的故意的對自然材質(zhì)的自然美的破壞。另外,由于沉積巖中常含有化石,以CaCO3為主的化石在高溫?zé)芍凶兂闪耸焓遥瑳_泡中吸水 膨脹,產(chǎn)生了所謂的“灰爆”即茶壺表面的瑕疵點。這在泥料中是很常見的現(xiàn)象,也是紫砂泥料的一個缺陷。

五、 正宗紫砂泥

從古到今,我們所稱的紫砂泥都出自黃龍山,近幾年由于開礦成本漲價,紫砂泥本身開采量不大,用量增大,人們開始用黃龍山的夾泥,湖滏的紫泥來替代。近期我們從中采取幾個樣品,大致作了基本元素的測定,列表如下:

2、分析實驗由重慶師范大學(xué)化學(xué)系孫進元教授協(xié)助完成

表中我們可以看出:

(一) 從泥料的形成看:

根據(jù)前人的觀測,紫砂礦中石英顆粒呈次棱角的砂粒狀,說明是由于流水作用形成的。由于礦物沉積過程發(fā)生沉積分異作用,當(dāng)流速減少時,水中重礦物總比同樣大 小的輕物先沉淀,同一種礦物總是粗粒的先沉積下來,球形比片狀的更容易沉淀。另外,材質(zhì)密度Fe2O3>SiO2>AL2O3,在沉積巖形成的過程中,同 一層次中含鐵高的材質(zhì),顆粒沉得深下,而含鐵質(zhì)低的在上層。故而有老中嫩底槽青之分。

(二) 從燒成角度看:

底槽青相對紫泥來講燒成后由于含鐵高而偏紫,而底槽青也是越深越紫。

由于含AL量的不同,4#井紫泥的相對耐火程度高于黃龍山的,在底槽青中越是深的耐火度越高,湖滏的就更差一些。

本山綠泥的耐火度,高于其它各種泥料。故而本山綠泥的坯放在一般窯中不易燒成。

紫泥的耐火度不及底槽青,比較適合現(xiàn)在一般窯火溫度。

湖滏的底槽青由于含鐵量近于黃龍山的中槽青,而含AL量又遠(yuǎn)低于中槽青,耐火度較差,相對來說湖滏底槽青確不如黃龍山的,也是一般人為什么推崇4號井底槽青的原因。

(三) 從制作工藝上:

本山綠泥中含石英偏多,坯體的收縮大,吸附水相對偏多,在揮發(fā)過程中造成坯體收縮大,也就是平時所說的泥料“爆”。同樣底槽青越老越好,收縮越小,利于制作。

(四) 從外觀、加酸反應(yīng)看:

滬公網(wǎng)安備31011202007513號

滬公網(wǎng)安備31011202007513號

(工作日內(nèi)10分鐘回復(fù))

(工作日內(nèi)10分鐘回復(fù))